Nicholas Carr estudou Literatura no Dartmouth College e na Universidade de Harvard, e tudo indica que na juventude foi um leitor voraz de bons livros. Depois, tal como ocorreu com toda a sua geração, descobriu o computador, a internet, os prodígios da grande revolução informática de nosso tempo, e não só dedicou boa parte da vida a usar todos os serviços on-line e a navegar o dia inteiro pela rede, como também se tornou um profissional e especialista nas novas tecnologias da comunicação, sobre as quais escreveu extensamente em prestigiosas publicações dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Um belo dia ele descobriu que tinha deixado de ser bom leitor e, quase quase, leitor. Sua concentração se dissipava depois de uma ou duas páginas de um livro; e, sobretudo se o que lia era complexo e demandava muita atenção e reflexão, surgia em sua mente algo como uma recôndita rejeição a continuar com aquele esforço intelectual. É assim que ele conta: “Perco a calma e o fio da meada, começo a pensar em outra coisa para fazer. Sinto-me como se estivesse sempre arrastando meu cérebro desconcentrado de volta para o texto. A leitura profunda, que costumava vir naturalmente, transformou-se em esforço.”

Preocupado, tomou uma decisão radical. No final de 2007, ele e a esposa abandonaram suas ultramodernas instalações em Boston e foram morar numa cabana das montanhas do Colorado, onde não havia telefonia móvel, e a internet era melhor que não aparecesse. Ali, ao longo de dois anos, escreveu o polêmico livro que o tornou famoso. Intitula-se em inglês The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains e em espanhol: Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuetras mentes? (Taurus, 2011). Acabo de lê-lo de uma tacada só e fiquei fascinado, assustado e entristecido. (No Brasil: A geração superficial – o que a internet está fazendo com nossos cérebros, trad. Mônica Gagliotti Fortunato Friaça. Rio de Janeiro: Agir, 2011.)

Carr não é um renegado da informática, não se tornou um ludista contemporâneo que gostaria de acabar com todos os computadores, de modo algum. Em seu livro reconhece a extraordinária contribuição que serviços como Google, Twitter, Facebook ou Skype dão à informação e à comunicação, o tempo que poupam, a facilidade com que uma imensa quantidade de seres humanos podem compartilhar experiências, os benefícios que tudo isso acarreta às empresas, à investigação científica e ao desenvolvimento econômico das nações.

Mas tudo isso tem um preço e, em última análise, significará uma transformação tão grande em nossa vida cultural e no modo de funcionamento do cérebro humano quanto foi a descoberta da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV, que generalizou a leitura de livros, até então confinada a uma minoria insignificante de clérigos, intelectuais e aristocratas. O livro de Carr é uma reivindicação das teorias do agora esquecido Marshall McLuhan, de quem ninguém fez muito caso quando, há mais de meio século, ele afirmou que os meios não são nunca meros veículos de um conteúdo, que eles exercem uma influência subliminar sobre este, e que, no longo prazo, modificam nossa maneira de pensar e agir. McLuhan referia-se sobretudo à televisão, mas a argumentação do livro de Carr e os abundantes experimentos e testemunhos citados para apoiá-la indicam que semelhante tese tem extraordinária atualidade no que se refere ao mundo da internet.

Os defensores recalcitrantes do software alegam que se trata de uma ferramenta que está a serviço de quem a usa e, evidentemente, há abundantes experimentos que parecem corroborar essa afirmação, desde que essas provas sejam feitas no campo da ação, em que os benefícios dessa tecnologia são indiscutíveis: quem poderia negar que representa um avanço quase milagroso o fato de, agora, em poucos segundos e com um pequeno clique do mouse, um internauta conseguir uma informação que há poucos anos exigia semanas ou meses de consultas em biblioteca e a especialistas? Mas também há provas concludentes de que, ao deixar de se exercitar por contar com o arquivo infinito posto ao seu alcance por um computador, a memória de uma pessoa se entorpece e debilita tal como os músculos que deixam de ser usados.

Não é verdade que a internet é apenas uma ferramenta. É um utensílio que passa a ser um prolongamento de nosso próprio corpo, de nosso próprio cérebro, que, também de maneira discreta, vai se adaptando pouco a pouco a esse sistema de informa-se e de pensar, renunciando devagar às funções que esse sistema desempenha por ele e, às vezes, melhor que ele. Não é uma metáfora poética dizer que a “inteligência artificial” que está a seu serviço suborna e sensualiza nossos órgãos pensantes, que, de maneira paulatina, vão se tornando dependentes dessas ferramentas e, por fim, seus escravos. Para que manter fresca e ativa a memória se toda ela está armazenada em algo que um programador de sistemas chamou de “a melhor e maior biblioteca do mundo”? E para que aguçar a atenção se, apertando as teclas adequadas, as lembranças de que necessito vêm até mim, ressuscitadas por essas diligentes máquinas?

Não é estranho, por isso, que alguns fanáticos da web, como o professor Joe O’Shea, filósofo da Universidade da Flórida, afirmem: “Sentar-se e ler um livro de cabo a rabo não tem sentido. Não é um bom uso de meu tempo, já que posso ter toda a informação que quiser com maior rapidez através da web. Quando alguém se torna caçador experiente na internet, os livros são supérfluos.” O que há de atroz nessa frase não é a afirmação final, mas o fato de o filósofo em questão acreditar que as pessoas leem livros só para “informar-se”. Esse é um dos estragos que vício frenético na telinha pode causar. Daí a patética confissão da doutora Katherine Hayles, professora de Literatura da Universidade de Duke: “Já não consigo fazer meus alunos lerem livros inteiros.”

Esses alunos não tem culpa de serem agora incapazes de ler Guerra e paz ou Dom Quixote. Acostumados a pescar informações nos computadores, sem precisarem fazer esforços prolongados de concentração, foram perdendo o hábito e até a faculdade de se concentrar e se condicionaram a contentar-se com esse borboleteio cognitivo a que a rede os acostuma, com suas infinitas conexões e saltos para acréscimos e complementos, de modo que ficaram de certa forma vacinados contra o tipo de atenção, reflexão, paciência e prolongada dedicação àquilo que lê, que é a única maneira de ler, com prazer, a grande literatura. Mas não acredito que seja só a literatura que a internet tornou supérflua: toda obra de criação gratuita, não subordinada a utilização pragmática, fica fora do tipo de conhecimento e cultura que a web propicia. Sem dúvida esta armazenará com facilidade Proust, Homero, Popper e Platão, mas dificilmente suas obras terão muitos leitores. Para que ter o trabalho de lê-las se no Google posso encontrar sínteses simplificadas, claras e amenas daquilo que foi inventado naqueles livrinhos arrevesados que os leitores pré-históricos liam?

A revolução da informação está longe de terminar. Ao contrário, nesse campo surgem a cada dia novas possibilidades e novos sucessos, e o impossível vai retrocedendo velozmente. Devemos ficar alegres? Se o tipo de cultura que está substituindo a antiga nos parecer um progresso, sem dúvida sim. Mas devemos nos preocupar se esse progresso significar aquilo que um erudito estudioso dos efeitos da internet em nossos cérebros e em nossos costumes, Van Nimwegen, deduziu depois de um de seus experimentos: que deixar por conta dos computadores a solução de todos os problemas cognitivos reduz “a capacidade do cérebro de construir estruturas estáveis de conhecimentos.” Em outras palavras: quanto mais inteligente nosso computador, mais burros seremos.

Talvez haja exageros no livro de Nicholas Carr, como sempre ocorre com os argumentos que defendem teses controvertidas. Careço de conhecimentos neurológicos e de informática para julgar até que ponto são confiáveis as provas e as experiências científicas descritas em seu livro. Mas este me dá a impressão de ser rigoroso e sensato, uma advertência que – não nos enganemos – não será ouvida. Isso significa, se ele tiver razão, que a robotização de uma humanidade organizada em função da “inteligência artificial” é irrefreável. A menos, claro, que um cataclismo nuclear, por obra de uma acidente ou uma ação terrorista, nos faça regredir às cavernas. Então, seria preciso começar de novo, para ver se dessa segunda vez fazemos as coisas melhor.

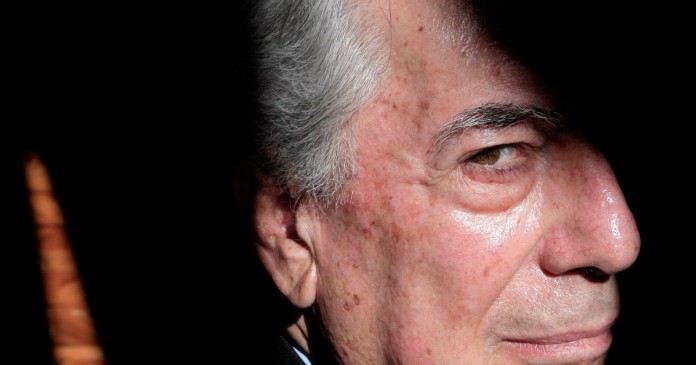

Texto de Mario Vargas Llosa, publicado em sua coluna mensal no jornal espanhol El País em julho de 2011. Publicado também em seu livro A civilização do espetáculo – uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, trad. Ivone Benedetti. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.

Fonte: El País